69) Une jeunesse à l'ombre du communisme

Cliquez ici pour ouvrir le document PDF en français:

67) Chronologie sélective de la Seconde Guerre mondiale en Europe: France, Allemagne, l'URSS et la Roumanie dans la deuxième guerre mondiale ou… quand les coïncidences prennent du sens.

30 janvier 1933 - Adolf Hitler est nommé chancelier de la république de Weimar.

7 mars 1936 - Hitler décide la remilitarisation de la Rhénanie, violant ainsi le traité de Locarno (1925). Les troupes

allemandes pénètrent à Düsseldorf et Cologne.

1938 - 1940 Les événements s'accélèrent et la Guerre est déclaré

12 mars 1938 – Anschluss, l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne nazie.

29 septembre 1938 - Adolf Hitler, le Président du Conseil français Édouard Daladier, le Premier ministre britannique Neville Chamberlain et le Duce italien Benito Mussolini signent les accords de Munich. Ainsi, pour préserver la paix, la France et le Royaume-Uni acceptent que l'Allemagne annexe la Région des Sudètes. Le lendemain, la Tchécoslovaquie, qui a commencé à mobiliser ses troupes, est contrainte de s'incliner et de laisser pénétrer la Wehrmacht sur son territoire.

9 janvier 1939 - Le ministre roumain des affaires étrangères déclare à son homologue français : « Si l’Allemagne tente une invasion en force afin de faire main basse sur les puits de pétrole et les réserves de céréales pour pouvoir organiser des campagnes offensives de longue durée à l’Est comme à l’Ouest, nous insistons pour mettre en garde la France qu’une telle éventualité frapperait les intérêts partagés avec les pouvoirs occidentaux et qu’une attitude commune serait à envisager. »

23 mars 1939 - Berlin impose à la

Roumanie un accord commercial qui réserve à l’Allemagne la production de blé et

de pétrole roumain contre la fourniture d’armes et de munitions. En 1939, près

de 98% des ressources pétrolières exploitées se trouvent en dehors des pays qui

déclenchent la Seconde Guerre mondiale (Allemagne, Italie, Japon).

26 mars 1939 - La Pologne rejette les

propositions d’Hitler de faire de la Pologne un satellite de l’Allemagne contre

l’Union soviétique.

13 mai 1939 - le Royaume-Uni et la

France garantit les frontières de la Roumanie. Le roi Carol II lance la

gendarmerie dans une véritable guerre civile contre les nazis d'Andreas Schmidt

et les « Légionnaires » de la Garde de fer, dont le fondateur, Corneliu

Codreanu, est arrêté, emprisonné et exécuté.

23 août 1939 - Le pacte Ribbentrop-Molotov est signé à Moscou. Son protocole secret prévoit les zones d'influences soviétique et allemande. La lettre d’Adolf Hitler adressée à Benito Mussolini le 25 août 1939 synthétise parfaitement la situation en soulignant qu’une des conséquences immédiates du pacte est d’éliminer toute possibilité de la Roumanie d’intervenir d’une manière ou d’une autre dans le cas d’un conflit.

1er septembre 1939 - La Wehrmacht envahit la Pologne : début de la Deuxième Guerre mondiale. Le 3 septembre 1939, la France et le Royaume-Uni déclarent la guerre à l'Allemagne. Pourtant, aucune bataille majeure n'a lieu en Europe de l'Ouest jusqu'à l'invasion de la Belgique, des Pays-Bas et de la France, le 10 mai 1940 (seule offensive lancée par les Français en 1939, la timide opération de la Sarre, 7-18 septembre 1939, se solde par une retraite derrière la ligne Maginot). Cette période est appelée la « drôle de guerre ». La Roumanie, neutre, garantit le droit d'asile aux membres du gouvernement polonais en exil et aux divisions polonaises en fuite. Le Service maritime roumain les transporte à Alexandrie où ces forces rejoignent les forces britanniques.

Après deux semaines, c'est au tour de l'Union soviétique d'envahir la Pologne. Les deux photos ci-dessous, à gauche : RUSSIA TODAY, novembre 1939 : « LA RUSSIE VEUT LA PAIX : Le 17 septembre, l'Armée rouge franchit la frontière polonaise pour sauver le peuple de la guerre… ». La photo de droite a été prise lors du défilé militaire germano-soviétique à Brest-Litovsk, le 22 septembre 1939: les Soviétiques et les Allemands se sont réunis pour célébrer la victoire sur la Pologne.

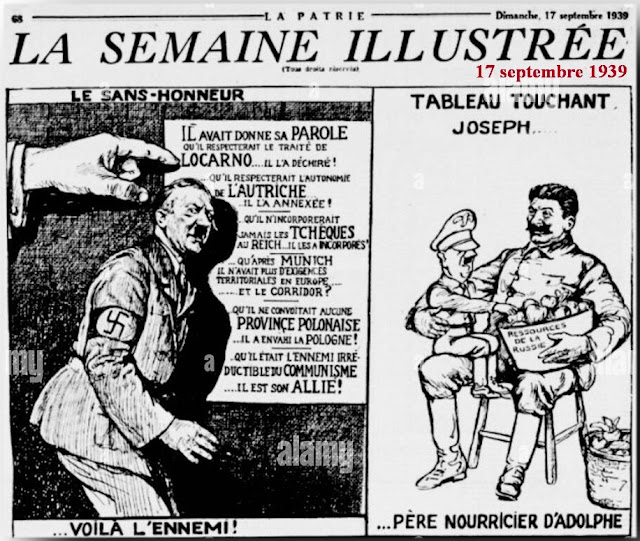

17 septembre 1939 -L’invasion soviétique de la Pologne, sans déclaration de guerre préalable. Les Soviétiques intervinrent car, selon eux, les populations ukrainiennes et biélorusses de Pologne étaient victimes de discrimination. La Russie soviétique, qui avait subi une défaite cuisante durant la guerre russo-polonaise de 1920, souhaite depuis cette date laver cet affront et récupérer les territoires perdus. L'invasion soviétique surprit la Pologne, non seulement sa population mais aussi son gouvernement, qui n'avait disposé d'aucune information la laissant prévoir. En revanche, en France, pays allié de la Pologne, le ministère des Affaires étrangères et le président du Conseil Édouard Daladier avaient reçu de Russie et d'Allemagne, dès le 11 juin 1939, des renseignements concordants sur les intentions soviétiques. Les autorités françaises choisirent de laisser la Pologne dans l'ignorance pour éviter qu'elle ne capitule trop tôt, ce qui aurait abrégé le temps pendant lequel la France pouvait profiter de l'engagement de l'Allemagne à l'est pour parfaire sa propre préparation militaire.

30 novembre 1939 - Guerre d'Hiver. La guerre soviéto-finlandaise ou guerre russo-finlandaise, éclate lorsque l'Union soviétique envahit la Finlande, quelques mois après le début de la Seconde Guerre mondiale. La résistance acharnée des Finlandais, qui luttent pourtant à un contre quatre contre l'Armée rouge, dure jusqu'au 13 mars 1940 (date du traité de Moscou), soit pendant 105 jours. La photo ci-dessous: extrait du journal "The Evening News": « La Finlande envahie / Staline frappe par terre, mer et air / Bombes incendiaires sur Helsingfors / Des avions soviétiques mettent le feu à un Hôpital / la Flotte bombarde des villes / Les troupes finlandaises tiennent bon. »

1940 - 1943 La guerre se répand partout avec ses retombées atroces. Invasions, déplacements de populations, dévastations.

10 mai 1940 - La Wehrmacht envahit

la France. Après la percée allemande de Sedan et une succession de reculs des armées britannique, française et belge, ponctuées par les batailles de la Dyle, de Gembloux, de Hannut, de la Lys et de Dunkerque, elle se termine par la retraite des troupes britanniques et la demande d'armistice du gouvernement français, qui est signé le 22 juin, les militaires ayant refusé la capitulation.

14 juin 1940 - L’occupation des pays baltes: l'invasion puis l'occupation par l'Armée rouge des trois États baltes : l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie conformément au protocole secret du Pacte germano-soviétique, suivie de leur incorporation forcée dans l'URSS en tant que républiques constitutives (ou « unionales ») : RSS d'Estonie, de RSS de Lettonie et RSS de Lituanie.

14 juin 1940 - Les troupes allemandes

occupent Paris.

22 juin 1940 - Armistice : la France est divisée en deux zones, dont l'une est occupée par l'Allemagne et l'autre sous contrôle du régime de Vichy.

28 juin 1940 - L'invasion et l'occupation par l'Armée rouge de 50,135 km² de territoire roumain (Bessarabie et de la Bucovine du Nord). Les frontières roumaines avaient été garanties le 13 mai 1939 par le Royaume-Uni et la France, mais fin juin la France s'était effondrée, et l'Angleterre, seule en lice et en butte au Blitz aérien, semblait sur le point de succomber, de sorte que la Roumanie, fortement pressée en ce sens par l'ambassadeur allemand à Bucarest, Wilhelm Fabricius, dut accepter l'ultimatum soviétique afin d'éviter une invasion militaire à grande échelle. « Le Gouvernement roumain est responsable de la remise intacte de tous les chemins de fer et matériels roulants, ponts, aéroports, centrales électriques, téléphones, télégraphes et industries, précise le communiqué de Moscou. »

30 août 1940 - La Hongrie occupait « Transylvanie du nord » suivant les arbitrages de Vienne. Les deux arbitrages interviennent sous l'influence de l'Allemagne et de l'Italie afin de satisfaire les revendications territoriales de la Hongrie sur les territoires que celle-ci avait perdus en 1918, pertes entérinées en 1920 par le traité de Trianon.

27 septembre 1940 - La signature du pacte tripartite - Axe Rome-Berlin-Tokyo. L'Axe Rome-Berlin fut proclamé le 1er novembre 1936.

14 novembre 1940 - Négociations germano-soviétiques concernant une éventuelle entrée de l’URSS dans l'Axe - en tant que quatrième puissance. Hitler encourage Molotov à regarder vers le sud, vers l'Iran et éventuellement l'Inde, afin de préserver l'accès allemand aux ressources de la Finlande et d'éliminer l'influence soviétique dans les Balkans. Le 25 novembre 1940, les Soviétiques présentent une contre-proposition écrite rédigée par Staline, acceptant le pacte des quatre puissances mais incluant les droits soviétiques sur la Bulgarie et une sphère d'influence mondiale, centrée sur la région de l'Irak et de l'Iran.

23 novembre 1940 - Le général Ion

Antonescu, chef de l'État roumain entre 1940 et 1944, signe à Berlin l'adhésion

de la Roumanie au pacte tripartite conclu entre l'Allemagne, l'Italie et le

Japon. Les Allemands mettent la main sur les champs de pétrole de Ploiesti qui

leur sert de principale source de pétrole brut ; l’ensemble de ces champs

fourniront 50% des ressources internes du Reich.

21-23 janvier 1941 - Le coup d'État de la Légion ou la rébellion des légionnaires (le nom officiel de la Garde de Fer était « Légion de l'Archange Michel ») et le pogrom de Bucarest. La Garde de fer était un parti nationaliste révolutionnaire et fasciste. La Roumanie est devenue depuis 14 septembre 1940 un État fasciste, satellite de l'Allemagne nazie, dirigé de facto par l'ambassadeur allemand Manfred von Killinger assisté du Judenberater Gustav Richter, qui pressent les autorités roumaines de procéder à l'extermination des Juifs. À la suite de ces événements, la Garde de Fer est dissoute et 9 000 de ses membres sont jetés en prison, non pour le pogrom, mais pour s'être rebellés.

10 et 12 février 1941 - Le Royaume-Uni et la Belgique rompent leurs relations avec la Roumanie en raison de son adhésion à l’Axe sous la gouvernance de l’État national-légionnaire, mais sans lui déclarer la guerre, le royaume étant alors officiellement neutre.

22 juin 1941 - L'invasion par le IIIe Reich de l'Union soviétique - l’opération Barbarossa.

7, 8 et 11 décembre 1941 - Attaque aérienne surprise de la flotte japonaise sur la base navale américaine de Pearl Harbor à Hawaii. Discours devant le Congrès américain de Franklin Roosevelt, qui annonce l'entrée en guerre des États-Unis contre l'empire du Japon (8 déc.). L'Allemagne et l'Italie déclarent la guerre aux États-Unis (11 déc.).

8 novembre 1942 - Début de l'opération Torch, débarquement des troupes américano-britanniques en Afrique du Nord, à Safi, Casablanca, Kénitra, Oran et Alger qui est un succès : toute l'Afrique du Nord française se rallie aux Alliés.

14 janvier 1943 - Début de la conférence d'Anfa à Casablanca, à laquelle participent Roosevelt, Churchill, de Gaulle et Henri Giraud, aboutissant à l'unification des forces françaises libres et de l'Armée d'Afrique, ainsi qu'au principe de reddition sans condition des forces de l'axe.

02 février 1943 - La bataille de Stalingrad est la succession des combats qui, du 17 juillet 1942 au 2 février 1943, ont opposé les forces de l'URSS à celles du Troisième Reich et de ses alliés. La bataille de Stalingrad est l'une des plus sanglantes et des plus coûteuses en vies humaines de toute l'histoire militaire. L'ensemble des combats, dans et hors de la ville, ont coûté la vie à plus de 1 000 000 Soviétiques (civils et combattants), et à 400 000 militaires allemands, 158 000 roumains, 114 000 italiens, 143 000 hongrois et croates. D'un point de vue politique, Stalingrad ébranle l'Axe en profondeur. Les Allemands perçoivent les défaites de l'hiver 1942-1943 (opération Uranus, opération Saturne, offensive Ostrogojsk-Rossoch) comme une défaillance des alliés du Reich, alors que le rétablissement, à la suite de la troisième bataille de Kharkov, est la preuve de la vigueur persistante de l'armée allemande.

3 septembre 1943 - Les troupes britanniques débarquèrent à l'extrémité de la botte italienne dans le cadre de l'opération Baytown (débarquement allié en Italie continentale). Deux autres opérations amphibies eurent lieu le 9 septembre à Salerne (opération Avalanche) et à Tarente (opération Slapstick). Du fait de la capitulation italienne, les débarquements alliés à Tarente se déroulèrent sans opposition.

1944 - 1945 Le Reich allemand s'effondre

19 au 25 août 1944 - La libération

de Paris. Alors que les troupes alliées débarquées en Normandie en juin

avancent vers l’est et prennent la poche de Falaise (12-21 août), une

insurrection populaire est organisée et menée par la Résistance dans la

capitale.

23 août 1944 - Organisé par la résistance roumaine sous l'égide du roi Michel Ier, un coup d'état permet de renverser le dictateur Ion Antonescu, de mettre fin à la collaboration du royaume de Roumanie avec les forces de l'Axe et de faire entrer le pays dans le camp des Alliés. Le roi Michel Ier et le Conseil national de la Résistance ne parviennent pas, comme ils l'espéraient, à suivre l'exemple de Charles de Gaulle ni à faire oublier le régime Antonescu (pourtant parvenu au pouvoir par un coup d'État, et non par un vote du parlement) : l'accord d’armistice du 12 septembre 1944 traite clairement la Roumanie en ennemie.

26 août 1944 - Le général de

Gaulle, le général Leclerc et leurs entourages descendent les

Champs-Élysées en direction de Notre-Dame.

9 octobre 1944 - La Conférence de Moscou (nom de code "Tolstoi"): le partage de l'Europe en zones d'influence préfigure le « partage du

monde » qui sera officialisé après la Conférence de Yalta et sera à

l'origine de la guerre froide. Contresigné par Churchill et Staline, cet

accord prévoit les « taux d'influence » suivants, respectivement pour les

Alliés occidentaux et pour l'URSS : Hongrie et Yougoslavie : 50-50 % ; Roumanie

: 10 % - 90 % ; Bulgarie : 25 % - 75 % et Grèce : 90 % - 10 %.

La photo ci-dessous représente la Note de Winston Churchill, complétée par des amendements et la coche de Staline (l'original se trouve dans les Archives nationales britanniques) :

11 février 1945 - La conférence de Yalta est une réunion des principaux responsables de l'Union soviétique (Joseph Staline), du Royaume-Uni (Winston Churchill) et des États-Unis (Franklin D. Roosevelt). La diplomatie soviétique œuvre pour commencer à la création d’une Pologne dirigée par un gouvernement ami de l'URSS.

28 avril 1945 - Mussolini et Clara Petacci sont fusillés à Giulino di Mezzegra, à proximité de Dongo par le Comandante Valerio, nom de guerre du communiste Walter Audisio.

30 avril 1945 - Adolf Hitler se suicide dans son bunker de Berlin.

7 mai 1945 - La capitulation

allemande.

12 septembre 1944 à 1962 - Occupation militaire et économique de la Roumanie par l'Union soviétique. Avec l'Armée rouge, le NKVD permet au Parti communiste roumain, initialement très minoritaire, d'imposer, par le coup d'État du 6 mars 1945 sa dictature, qui aboutit le 30 décembre 1947 à la proclamation de la République populaire roumaine. Le régime communiste dura jusqu'au 22 décembre 1989.

1948 - 1955 L'émergence de l'OTAN et du Pacte de Varsovie

25 février 1948 - Le président de la

République tchécoslovaque, Édouard Benès, doit céder tout le pouvoir au parti communiste et à son président, Klement Gottwald, après deux semaines de pressions intenses des Soviétiques.

4 avril 1949 - Alarmés par le « coup de Prague » du 25 février 1948, les États-Unis, le Canada et dix pays d'Europe de l'Ouest fondent l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN, en anglais NATO).

23 octobre 1954 - Les accords de Paris portent principalement sur l'adhésion de l'Allemagne de l'Ouest (RFA) au traité de l'Atlantique nord (OTAN).

14 mai 1955 - Le pacte de Varsovie

est signé. Il est justifié par « la situation qui s’est créée en

Europe par suite de la ratification des accords de Paris qui prévoient la

formation d’un nouveau groupement militaire avec la participation de

l’Allemagne occidentale en voie de remilitarisation et avec son intégration au

bloc nord-atlantique (OTAN).

1955 - 1991 La paix s'accompagne de la déclaration de la guerre froide

La guerre froide commence après la Seconde Guerre mondiale et se termine entre 1989 et 1991. La chute du Mur de Berlin le 9 novembre 1989 permet à la République fédérale d'Allemagne et à la République démocratique allemande de décider de se réunifier, le 3 octobre 1990.

Sources:

Seconde Guerre mondialeHitler prépare l’Allemagne nazie à la guerre

Les relations franco-roumaines de 1938 à 1944

La bataille du pétrole et une brève histoire de l'industrie pétrolière roumaine (en anglais)

La Crimée, enjeu entre la Russie et l’Ukraine

L'accord germano-soviétique ou Pacte Molotov-Ribbentrop

Le partage du monde: La quatrième conférence de Moscou (9 octobre 1944 - 19 novembre 1944)

Le 5 mars 1946, dans son discours de Fulton sur le « Nerf de la paix », Winston Churchill avait dénoncé, en présence du président Truman, le Rideau de fer qui partageait l'Europe en deux camps hostiles.

Les dates qui ont marqué la Seconde Guerre mondiale (1939-1945) :

1933

30.01.1933 - Adolf Hitler est nommé chancelier

1936

07.03.1936 - Remilitarisation de la Rhénanie

01.11.1936 - Proclamation de l'Axe Rome-Berlin

1937

07.07.1937 - Invasion de la Chine par le Japon

1938

12.03.1938 - Anschluss, l'annexion de l'Autriche

29.09.1938 - Accords de Munich et l'Annexion de la Région des Sudètes (Tchécoslovaquie)

1939

23.08.1939 - Le pacte Ribbentrop-Molotov

01.09.1939 - La Wehrmacht envahit la Pologne

17.09.1939 - L’invasion soviétique de la Pologne

30.11.1939 à 13.03.1940 - La guerre d'Hiver : l'Union soviétique envahit la Finlande

1940

10.05.1940 - La Wehrmacht envahit la France

14.06.1940 - L’occupation Soviétique des 3 Pays Baltes

14.06.1940 - Les troupes allemandes occupent Paris

22.06.1940 - Armistice : la France est divisée en 2 zones

28.06.1940 - L'invasion Soviétique de la Bessarabie (Roumanie)

07.1940 à 05.1941 - La bataille d'Angleterre

30.08.1940 - La Hongrie occupait Transylvanie du nord (Roumanie)

27.09.1940 - La signature du pacte tripartite - l'Axe Rome-Berlin-Tokyo

14.11.1940 - Négociations germano-soviétiques concernant une éventuelle entrée de l’URSS dans l'Axe

23.11.1940 - L'adhésion de la Roumanie au pacte tripartite (à l'Axe)

1941

06.04.1941 à 27.04.1941 - L'Allemagne envahit la Grèce depuis la Bulgarie

06.04 à 17.04.1941 - L'Allemagne envahit la Yougoslavie (une délégation yougoslave arrive en URSS le 4 avril, pour négocier une rapprochement politique et militaire entre les deux pays)

22.06.1941 - L’opération Barbarossa: l'invasion par le IIIe Reich de l'Union soviétique

07.08 à 26.09.1941 - La première bataille de Kiev

08.09.1941 à 27.01.1944 - Le siège de Léningrad

13.10.1941 à 20.04.1942 - La bataille de Moscou

08.12.1941 - L'entrée en guerre des États-Unis contre l'empire du Japon

1942

04 à 07.06.1942 - La bataille de Midway (qui oppose les marines du Japon et des États-Unis)

17.07.1942 à 02.02.1943 - La bataille de Stalingrad

08.11.1942 - Débarquement des troupes américano-britanniques en Afrique du Nord

1943

05.07 à 23.08.1943 - La bataille de Koursk

03.09.1943 - Débarquement allié en Italie continentale

23.09.1943 à 04.1945 - La république de Salò (État fasciste établi par Benito Mussolini en Italie du Centre et du Nord)

03.10 à 22.12.1943 - La seconde bataille de Kiev

1944

12.05.1944 - La reconquête soviétique de la Crimée

06.06.1944 - Débarquement allié en Normandie

19 à 25.08.1944 - La libération de Paris

23.08.1944 - La libération de Bucarest

09.10.1944 - La Conférence de Moscou: le partage de l'Europe en zones d'influence (par Churchill et Staline)

1945

11.02.1945 - La conférence de Yalta (Staline, Churchill et Roosevelt)

28.04.1945 - Mussolini et Clara Petacci sont fusillés

30.04.1945 - Adolf Hitler se suicide

07.05.1945 - La capitulation allemande

06 et 09.08.1945 - Les États-Unis larguent deux bombes nucléaires sur les villes d'Hiroshima et de Nagasaki

02.09.1945 - Le Japon capitule, fin de la Seconde Guerre mondiale

1949

04.04.1949 - les États-Unis, le Canada et 10 pays d'Europe de l'Ouest fondent l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN)

1955

14.05.1955 - Le pacte de Varsovie est signé (groupant les pays d'Europe de l'Est avec l'URSS)

61) L'entente pétrolière franco-belge, ailes françaises et racines valaques

« Désormais, pour les nations et pour les peuples, une goutte de pétrole a la valeur d'une goutte de sang »

Georges Clemenceau, 1917

|

| Une sortie à Golești, Roumanie en 1937. Amédée Maratier est assis en bas à droite. |

|

| « Steaua Română » Câmpina est la plus ancienne raffinerie de Roumanie, fondé en 1895. |

|

| Elèves d'école Maîtres Sondeurs, 1ère année, Moreni, 1920 |

Racines et ailes d'Air France

« Faire du ciel le plus bel endroit de la Terre »

Slogan de la compagnie Air France, avant 2014.

|

| Pierre Claret de Fleurieu (1896-1976) |

Le 23 Avril 1920 le banquier roumain convoque Pierre Claret de Fleurieu dans son bureau, le nomme immédiatement Directeur Général de la Compagnie Franco-Roumaine de navigation aérienne et ... rédige un chèque de plusieurs millions à son nom : « Vous commencez demain, je vous fais une confiance totale, marchez je vous suivrai ».

En 1922, la « Compagnie Franco-Roumaine de Navigation Aérienne » a le réseau le plus important du monde avec 3144 km. Elle assure la présence des ailes françaises sur toute l’Europe centrale et orientale. Les avions français font escale tous les jours à Vienne, Budapest, Bucarest et à Constantinople.

Dans les années ‘20, grâce aux services aériens développés par la CIDNA, Bucarest est à 24 heures de vol de Paris (alors qu’il faut trois jours par le train) et Moscou à 20 heures seulement.

Sources :

L'Entente cordiale, Belgique - Roumanie

Musée du pétrole, Ploiești

Petroblog - Romanian Petroleum History

The battle for Oil

Le pétrole déjà: l'empereur Guillaume II visite la raffinerie "Steaua Română" (min. 3:20) avec le général - puis feld-maréchal, allemand August von Mackensen (septembre 1917):

Focul de 850 de zile de la Moreni

La stratégie de la Compagnie Française des Pétroles durant la Seconde Guerre Mondiale

Ernest Frédéric Honorat Mercier (1878-1955)

Amédée Maratier

La mission Léon Wenger

Roumanie, berceau de FOREX

La politique française du pétrole à l’issue de la première guerre mondiale

Précurseur de Forex, Raymond Godet président-fondateur

L'empereur Guillaume II visite la raffinerie "Steaua Română" (YouTube min. 3:20) avec le général - puis feld-maréchal, allemand August von Mackensen (septembre 1917).

La Seconde Guerre mondiale achève l'ère de la mécanisation des armées. Pour être le plus opérationnels, l'Allemagne et le Japon vont avoir besoin d'une ressource indispensable : le pétrole, et "La Roumanie fournit toutes les besoins du Reich en pétrole; le pétrole de Ploiești est devenu indispensable pour Hitler" (YouTube min. 14:00).

La Franco-Roumaine

Pierre Claret de Fleurieu (le fondateur - en 1920, de la compagnie franco-roumaine de navigation aérienne)

60) Les Alsaciens-Lorrains dans la Campagne de Roumanie (1916-1919)

Sujets allemands depuis le traité de Francfort de 1871, les Alsaciens et une partie des Lorrains sont mobilisés dans l'armée de l'empereur Guillaume II depuis le 1er août 1914. Cette campagne va valoir une nouvelle destination à un certain nombre d'entre eux.

Si la conférence tenue au Q.G. du front oriental, à Pless (Silésie), le 29 juillet 1916 a arrêté les mesures à prendre dans l'éventualité d'une intervention roumaine, celle-ci n'est attendue que pour la fin du mois de septembre.

|

| Julien Schieber, né à Huttenheim (Bas-Rhin) |

Plusieurs Alsaciens-Lorrains sont tombés en Roumanie, comme le Mulhousien Armand Greiner, soldat au 375. Inf Rgt, tué le 7 août 1917 dans la bataille de la Putna.

Le premier coup, déjà presque mortel, est porté sur le front sud, par les Germano-Bulgares, supervisés par le maréchal von Mackensen, le vainqueur des Serbes en 1915. Hindenburg a donné des consignes précises : « La concentration des forces germano-hongroises en Transylvanie devant s'opérer dans la deuxième quinzaine de septembre, le rôle du maréchal est, tout en protégeant la ligne du Danube, d'envahir la Dobroudja (la province côtière), d'attirer sur lui les forces roumaines et de les battre.

Le 6 septembre 1916, près de 30 000 soldats roumains, enfermés dans une forteresse par une aberration du commandement, sont faits prisonniers à Turtucaia, sur le Danube. La route de la capitale et celle du grand port de Constantza sont ouvertes.

Les Roumains doivent aussitôt suspendre les opérations offensives en Transylvanie. Leurs alliés russes, présents en nombre en Dobroudja, ne se sont défendus que mollement. Dans les semaines qui suivent, l'armée roumaine accumule échec sur échec. Au début d'octobre, la contre-offensive du général Averescu à Flamânda, sur le Danube, se solde par un repli, et les Germano-Bulgares accentuent leurs avantages, prenant Constantza.

L’armée roumaine subit de plein fouet le choc de la guerre moderne, à laquelle elle n'est pas préparée. Falkenhayn utilise toute l'expérience acquise sur les champs de bataille du front Ouest. Ses troupes progressent ainsi dans les vallées de l'Oituz et de l'Olt. Le 11 novembre, le général von Kühne reprend l'offensive, s'empare de Târgu-Jiu, le 15, et enfonce les portes des Carpates.

|

| Feldmarschall Anton Ludwig August von Mackensen saluant les troupes austro-hongroises à l'entrée de Bucarest, le 6 décembre 1916 |

L’Etat roumain se reconstitue en Moldavie, avec pour capitale Iasi. Le 20 janvier 1917, le haut commandement allemand en Roumanie donne l'ordre à ses troupes de se cantonner désormais à la défensive. Hindenburg peut être satisfait des résultats obtenus. Le front ne s'étend plus que sur 130 km, largement défendus, cette fois, par d'importantes forces russes.

Au cours des luttes de 1916, 50 000 soldats roumains ont été tués, 80 000 blessés et 110 000 faits prisonniers. De retour chez eux, au cours de rares permissions, les soldats alsaciens et lorrains retrouveront dans leurs villes et villages certains de ces prisonniers, traités souvent de façon inhumaine. Il en va de même pour les prisonniers italiens détenus dans les Carpates.

Le général Tülff von Tscheppe und Weidenbach fait cesser rapidement ces comportements de reîtres « Je m'efforcerai de maintenir la décence, la tranquillité et l'ordre dans le pays », déclare-t-il dès sa nomination, menaçant « de lourdes punitions » les fauteurs de troubles. Pourtant, comme c'était sans doute inévitable, certains petits chefs militaires locaux continuent d'abuser de leur autorité.

|

| Troupes austro-allemandes en Bucarest - décembre 1916 |

L'occupation allemande se caractérise par une utilisation systématique des atouts du pays. Le gouvernement militaire (Militiir Verwaltungin Rumiinien - M.V.R.) est établi dans le territoire occupé le 22 décembre 1916, sous la direction du général Tülff von Tscheppe und Weidenbach, qui s'installe à Bucarest. On trouve des Alsaciens dans les échelons subalternes de ces organismes, comme Aloys Eschiember, employé à l'état-major économique (Wirtschaftstab).

|

| Troupes allemandes en Bucarest - 27 Janvier 1917 (la fête d'anniversaire de l'empereur Guillaume II) |

En Roumanie, le soldat allemand n'est pas exclu des retombées de cette abondance. Quotidiennement il a droit à :

Des Alsaciens sont affectés à la surveillance des champs pétrolifères. On aperçoit ainsi une impressionnante forêt de derricks sur la carte postale que l'Alsacien Charles B a adressé à un ami ou un parent, le mousquetaire Erb, du 137. Inf Rgt. Beaucoup de trains-citernes circulent sur les voies roumaines.

|

| Carte postale envoyée par un soldat alsacien de l'armée allemande à un camarade |

La vie quotidienne des soldats de l'armée d'occupation

Bucarest, le « Petit Paris », offre en effet de très nombreuses distractions. Septime Gorceix, de passage dans la capitale au printemps 1918, décrit la vie oisive de certains débrouillards à Bucarest. La fameuse Calea Victoriei (la rue la plus animée), par exemple, est dépeinte comme une « superbe avenue bordée de magasins luxueux, de cabarets où se pressent d'élégants officiers allemands en uniforme, fine fleur des embusqués berlinois ».

|

| Troupes allemandes en Bucarest - 1917 |

Il n'est pas très difficile aux Allemands de trouver des traducteurs : Allemands de Roumanie et juifs se mettent parfois à leur service. Au sein même de l'armée allemande, les ressources humaines sont sollicitées au mieux des intérêts du Vaterland.

|

| Troupes austro-allemandes en Bucarest - décembre 1916 |

Le conservateur germanophile Alexandru Marghiloman, resté à Bucarest pendant l'occupation sous la couverture de ses fonctions de président de la Croix-Rouge, vit enveloppé de musique : celle qui s'échappe des Kasinos d'officiers de la strada Clementzei : violons, pianos, chanteurs, lautari (bardes) ...

A partir du 12 décembre 1916, les soldats ont à leur disposition le premier numéro du Bukarester Tageblatt, journal bilingue. L’Athénée Palace est transformé en mess pour les officiers de l’état-major de Mackensen, qui s'approprient plusieurs autres établissements, comme l’Hôtel de France (« Zum deutschen Kronprinz ») ou le Café de la Paix (« Friedens-Kaffee »). Les locaux des diverses associations professionnelles et sportives se sont mués en Soldatenheime, fréquentés par les militaires de rang inférieur, qui peuvent y écouter de la musique, y déjeuner et y pratiquer des sports variés. « Les troupes beaucoup moins éprouvées du front oriental ne pouvaient pas être relevées très souvent en raison de la longueur et de la difficulté des communications ». Bucarest est devenu leur lieu de repos.

|

| Troupes allemandes en Bucarest - Mars 1918 |

En dépit des contraintes de l'état militaire et des dangers de l’arrière, la vie de cantonnement des Alsaciens-Lorrains en Roumanie occupée se passe souvent dans une ambiance bon enfant. A l'image de Léon Rapp, de Bernardswiller (Bas-Rhin), la plupart d'entre eux s'efforcent de s'exposer le moins possible. Cet artilleur du Se R.A.L. s'est aménagé un abri dans une cuve à vin et y passe le plus clair de son temps. Moins il entend le bruit du canon, mieux il se porte. Au cours de l'hiver 1917, il se distrait en pratiquant la chasse. Il appâte les loups avec un chien crevé qu'il a fait rôtir à la broche. D'un coup de mousqueton, il en blesse un, avant de se replier prudemment devant l'attitude menaçante du reste de la meute.

Les Alsaciens-Lorrains entretiennent des relations correctes avec les civils, quoiqu'ils aient l'ordre de rester sur leurs gardes. Ce qui les surprend d'abord, c'est le fossé qui sépare les classes dirigeantes de la masse des paysans. A ces derniers, ils achètent des melons, du poisson, comme le fait Oscar Bitsch, né à Burnhaupt-IeHaut (Haut-Rhin), sur le marché de Braila. Bitsch pratique aussi le troc. Ses logeuses ont en effet remarqué qu'il porte toujours un mouchoir blanc, que sa famille lui renouvelle à la demande, dans la poche intérieure de sa vareuse. Un jour qu'il déballe des mouchoirs neufs d'un paquet qu'il vient de recevoir, les paysannes lui font comprendre par des gestes qu'elles lui tricoteront en échange de deux mouchoirs blancs deux paires de chaussettes de laine de leurs moutons, qu'elles ont filée et tricotée elles-mêmes. Ces chaussettes, il les conservera bien longtemps après la guerre parce qu'elles étaient très chaudes, la laine n'étant pas dessuintée.

Beaucoup d'Allemands, comme l'officier Max Liefeld, sont sous le charme du pays et de ses habitants : « Les Roumains font bonne impression, leur langue est romane, écrit-il, le roumain est quelque peu compréhensible, grâce au secours du latin. Quant au roumain parlé, on en saisit très peu de choses. Dans les villages de montagne, l'intérieur des maisons est souvent décoré. Des tissus bigarrés sont suspendus aux murs et autour des fenêtres. Ils sont tissés la maison, le rouge et le noir dominent. Les habits de fête des jeunes filles sont très colorés, l'on apporte un grand soin aux broderies. Le pays est riche d'animaux et de pâturages ».

Les Allemands adoptent d'ailleurs rapidement un certain nombre d'habitudes orientales, et non pas seulement dans le domaine culinaire. Le sergent Gorceix décrit une scène courante en gare de Bucarest : « Quelques habiles s'approchent de l'Unteroffizier, tenant d'une main, leurs papiers d'identité, de l'autre une boîte de cigares. Les présents sont toujours agréés, mais pas toujours jugés suffisants. Voici un pauvre diable qui offre une petite boîte de cigarettes, l'Unteroffizier la prend et, en jurant, il chasse le malheureux vers la sortie, à grands coups de botte ». « La tzuica (eau de vie de prune) a du charme et les petits bénéfices illicites gagnent de proche en proche », rapporte le général roumain Culcer, resté en territoire occupé.

Toujours chanceux, Louis Évrard a l'occasion de constater combien les Roumains aiment le français et la France : « Je fus chargé d'installer le téléphone dans une grosse maison bourgeoise. Il advint que je me donnai un coup de marteau sur le doigt et m’exclamai : - Ah ! merde ! Dans un coin de la pièce, une bonne m'entendit et se montra très étonnée : - Mais vous parlez français, vous qui portez un uniforme allemand? Je lui répondis : - Je suis Français. Nous sommes plusieurs Français dans le régiment. Elle avait du mal à comprendre : - Je vais vous présenter à ma patronne. - Je suis Lorrain, déclarai-je à la dame. Son visage s'illumina immédiatement : - Ah ! Alsace-Lorraine ! Elle alla tout de suite me chercher une assiette creuse avec du fromage blanc garni de verdure, et un croûton de pain. Elle m'invita à manger. Je n'osai pas, mais je ne me fis pas prier très longtemps. J’avais honte de me montrer gourmand, ce n'était pas très poli de ma part. Mais la faim chasse le loup du bois, comme disait ma grand-mère. Les gens étaient très gentils en Roumanie. Je rencontrai par la suite d'autres personnes parlant le français ». Ce n'est donc plus tout à fait la guerre sur le front roumain, même si les Allemands se préparent à la conquête du territoire moldave encore libre.

Heureusement, on peut toujours compter sur les Roumains, réfractaires à l'esprit nouveau.

L'offensive de la reconquête, préparée depuis le mois d'avril, débute le 23 juillet 1917. Dès le 25, les Roumains remportent un succès significatif à Marasti. En août, ils contiennent l’ennemi sur l'Oituz, et surtout à Marasesti, le « Verdun roumain », où Mackensen échoue dans sa tentative de percée en direction de Iasi. Mais les Russes n'ont pas joué le jeu. Au cours de l'été 1917, la Russie est entrée en pré-guerre civile et les Allemands profitent des mutineries provoquées par la répression de l'insurrection bolchevique de Pétrograd le 16 juillet, et de l'abandon des lignes par des régiments entiers, puis par la 11 e armée, chargée de défendre Tarnopol, dans son ensemble le 19 juillet. « Les Russes reculèrent beaucoup, se souvient le mousquetaire lorrain Courteaux, incorporé dans le 25e R.I. allemand. Je ne les ai jamais vus de près, sauf lors de l'attaque d'une fabrique d'huile de tournesol, à Oltzov ».

A la fin de l'été, le front se stabilise une nouvelle fois. « L'armée russe était en pleine déconfiture, rapporte aussi Louis Évrard. Seuls se défendaient quelques régiments fidèles au tsar. Par moments, nous échange âmes des boîtes de conserve et de l'alcool avec les Russes ».

Les soldats allemands ont toutefois beaucoup souffert au cours des combats contre les Roumains, au plan physique comme au moral. Dans les campagnes de Roumanie, les Alsaciens et les Lorrains sont occupé à peu près tous les emplois. Louis Évrard, par exemple, incorporé au 52. PreufJ. Art/. Rgt, a reçu une formation de téléphoniste : « Avec une Leitungspatrouille, nous devions pousser des reconnaissances dans les environs, choisir les points d'observation et dérouler les fils téléphoniques pour les relier à la batterie. L'observatoire pouvait aussi être un clocher d'église, ou plus simplement une éminence. Il fallait que les liaisons fussent possibles en permanence entre les postes, les batteries et l'état-major. Nous portions la bobine sur le dos et elle se dévidait au fur et à mesure que nous avancions. Le bagage était très lourd. Tous les régiments avaient des fils qui traînaient par terre. Les chevaux, les canons les arrachaient. Il fallait les raccorder. Au départ, il était indispensable de garder les fils en main, sinon on perdait le contact. Cela représentait des kilomètres de longueur. Lorsque le fil était neuf, le travail était bien fait, et nous n'en étions pas peu fiers ».

Mais les événements se précipitent. Le 7 novembre 1917, Kerenski est renversé par les bolcheviks. Le lendemain Lénine propose une paix immédiate et inconditionnelle à tous les belligérants. Le 9 décembre 1917, l'armistice est signé à Focşani et, quelques jours plus tard, à Brest-Litovsk.

La Mission Berthelot est expulsée. Le 7 mai 1918, la Roumanie signe la paix avec les Puissances centrales. Les troupes d'occupation stationnent toujours en Valachie pour continuer le pillage économique, désormais « légalisé » par un traité, ou plutôt un véritable diktat. La guerre est terminée sur le front Est.

Mais la présence de la Mission française est connue. Berthelot a d'ailleurs auprès de lui un certain nombre d'Alsaciens-Lorrains : le colonel Victor Pétin, issu d'une famille strasbourgeoise qui a opté pour la France en 1871 ; le capitaine Charles Marchal, né à Turckheim ; le colonel Augustin Ungerer, né à Saverne ; le docteur Boeckel dit Belgrand, né à Strasbourg, et bien d'autres encore.

Certains Alsaciens et Lorrains tentent leur chance. Le cas le mieux connu est celui du poète Gaston Peter, originaire de Hunawihr(Haut-Rhin), et de son compagnon François Marchal, de Lièpvre, qui faussent compagnie aux Allemands le 28 septembre 1916 au cours de la bataille de Sibiu. S'étant volontairement laissés distancer par leurs camarades, les deux hommes profitent de l'obscurité pour sauter dans une tranchée roumaine, où personne ne remarque leur présence avant une bonne heure ! Enfin, des soldats les repèrent et les attachent à un arbre. Marchal, dont le français est la langue maternelle, demande à voir un officier. Les Roumains, étonnés d'entendre un Allemand parler la langue de leurs alliés occidentaux, appellent leur lieutenant, qui fait détacher les deux Alsaciens et les congratule. Ils sont ensuite envoyés à l'arrière, où les choses se gâtent quelque peu puisqu'ils sont enfermés dans une école gardée par six soldats, postés à gauche et à droite de l'entrée. Des deux premiers les nouveaux arrivants ont droit à des coups de sangles, des seconds des coups de pied et des troisièmes des coups de poing dans les côtes et le visage. « Voilà pour l'accueil ». Allemands, Autrichiens, Hongrois et Tziganes s'entassent dans la pièce.

Un matin, ce sont trois Alsaciens qui sont ainsi amenés par le lieutenant V. et qui, en présence de mon uniforme, expriment bruyamment leur joie ; ils me content cette anecdote répandue dans les rangs de l'ennemi, et d'après laquelle, « à la fin des hostilités, quand le Kaiser réunira son armée, celle-ci tiendra à l'aise tout entière sous un pommier ». Heureux les Alsaciens-Lorrains qui ont la chance de rencontrer ainsi tout de suite des Français.

Comme sur le front occidental, les transfuges constituent une source de renseignements. Le 29 décembre 1917, le capitaine de Courson de la Villeneuve, autre officier de la Mission Berthelot, rencontre à la base d'aviation française de Proskourov en Ukraine« un petit Alsacien, aviateur dans l'armée allemande, qui vient d'atterrir volontairement chez les Russes ». Il apprend ainsi « l'admiration des Boches » pour l'armée française et les officiers français et « leur mépris du Russe ».

Mais la désertion est une entreprise risquée. Plus d'un candidat à l'évasion est tué, blessé ou repris entre les lignes. Charles Laugustin, originaire de Novéant-sur-Moselle, est touché par une balle allemande lorsqu'il fausse compagnie à ses camarades sur le front de Bucovine. Il est soigné dans un hôpital russe de Roumanie. Les déserteurs et les prisonniers sont l'objet d'un tri sévère. Il s’agit d'éliminer les Allemands nés en Alsace ou en Lorraine ou même les Alsaciens-Lorrains authentiques, mais de « sentiments boches ». L'interrogatoire des deux déserteurs lorrains qui se sont rendus aux Français le 15 juin 1917 « montre, dit le lieutenant-colonel Landrot, officier du général Berthelot, que ces deux hommes sont dignes d'être renvoyés en France ». Il s'agit du soldat Fidry, qui « parle très bien le Français, comprend l'allemand mais ne le parle que très peu », et du soldat Beaucourt, né à Jœuf, en France, mais sujet de Guillaume II.

On trouve notamment des Alsaciens dans un camp près de Tecuci, où Gaston Peter réussit à fédérer environ 200 d'entre eux en un groupe distinct malgré l'opposition des prisonniers allemands. Son compagnon François Marchal y donne des cours de français au médecin du camp et au personnel de l'administration. Malgré tout, les conditions de détention sont très dures : mamaliga (polenta) quasi quotidienne qu'il faut cuire soi-même, si l’on peut trouver de l'eau ou du bois ; sanitaires innommables ; gardiens qui sont « de vraies brutes remplies de haine et assoiffées de vengeance ».

Le 15 décembre 1916, les Alsaciens sont transférés à Bârlad, où leurs conditions de détention s'améliorent quelque peu. Ils ont notamment l'occasion de sortir souvent du camp pour travailler sur un chantier près de la voie ferrée en compagnie de Tchèques et de Slovaques. On ne s'étonnera donc pas de voir Milan Stefanik, officier français d'origine slovaque, chargé du tri des Alsaciens-Lorrains en plus de celui de ses compatriotes. Le lieutenant de Lareinty Tholozan, un aviateur, le seconde dans cette tâche. « Leur nombre n'est pas très élevé, écrit le général Berthelot le 20 novembre 1916, mais la question n'en offre pas moins un gros intérêt. Les Roumains comprendraient difficilement que nous accordions notre sollicitude aux Tchèques et que nous semblions nous désintéresser de ceux de nos compatriotes annexés, qui sont venus se faire prendre ici ». Le premier travail de regroupement des prisonniers est achevé le 2 janvier 1917. Les Alsaciens-Lorrains sont conduits à Iasi sous l'autorité d'officiers tchèques. Ils passent leur première nuit dans les hangars et les greniers à foin d'une tuilerie. La nourriture reste toujours aussi peu abondante, mais des mécaniciens de la mission aéronautique française, qui logent tout près, leur apportent du pain et de la viande tirés de leur popote. Bientôt des Alsaciens éparpillés dans d'autres camps rejoignent le premier groupe.

Au cours du mois de janvier, Tchécoslovaques et Alsaciens-Lorrains sont emmenés en Russie, d’où ils sont rapatriés vers la France. La mission de Stefanik s'achève. « L'enfer roumain était derrière nous. Quel soulagement ! », n’hésite pas à écrire Gaston Peter. A Kichinev (Bessarabie), alors sous domination russe mais peuplée de Roumains, les Alsaciens sont très bien accueillis. Leurs estomacs affaiblis par la sous-alimentation résistent difficilement au pain et au thé qu'on leur offre. Ils sont logés dans une vaste caserne et reçoivent la visite du commandant russe de la place et de son collègue français, appartenant, précise Peter « à la Mission Berthelot ».

Mais le typhus ne tarde pas à se déclarer. Quel est l'état d'esprit de ces hommes ? Le 13 août 1917, le capitaine britannique A. W. Barratt a rédigé un rapport à l'issue de l'interrogatoire de 150 prisonniers et déserteurs alsaciens-lorrains détenus dans le camp du 7e régiment de rosiori (chasseurs rouges) à Iasi. Ils ont été pris au cours des dernières semaines de juillet et de la première semaine d'août et proviennent des 218e et 217e D.l. allemandes (et tout particulièrement du 5e régiment de Landwehr). L'officier rapporte leurs déclarations, qui confirment en tout point ce qui était déjà connu : les soldats alsaciens-lorrains sont soumis à des règlements spéciaux. Ils ne peuvent cacheter les lettres qu'ils écrivent du front, pas plus qu'ils ne peuvent recevoir de lettres cachetées. « En plus de la censure commune à toute l'armée, ils en ont une spéciale pour eux. Ils me montrèrent son timbre, qui est tout à fait différent » ; ils sont défavorisés en matière de permissions. Même lorsqu'on leur en accorde, ils sont retenus à Kehl, en face de Strasbourg, et ne peuvent traverser le Rhin avant qu'une enquête de sécurité n’ait été faite sur leur famille ; la nourriture dans les tranchées est mauvaise.

|

| Médaille commémorative du 136 régiment 4eme de Lorraine |

Certains des Alsaciens-Lorrains rapatriés voyagent en compagnie du lieutenant de vaisseau Bahezre de Lanlay ; et les membres de la mission d'autocanons, de retour de Roumanie, font partie du même voyage, avec des régiments russes très remuants destinés au front français. Les Russe sont élus des soviets et on se demande si les marins vont daigner faire leur travail. Bahezre de Lanlay recrute à tout hasard un certain nombre d'hommes sûrs parmi les Alsaciens-Lorrains, surpris par la discipline française, « moins brutale mais plus rigide et distante que la discipline allemande », et entreprend de former un équipage de rechange en puisant dans leurs rangs. Le dernier convoi de 332d'Alsaciens-Lorrains embarque sur le Huntsend à Mourmansk le1 er avril 1918 avec les détachements français évacuant la Russie etle premier échelon de la Mission Berthelot. Accueillis à Brest, ils sont ensuite dirigés sur les dépôts spéciaux de Saint-Rambert-surLoire,Monistrol, Lourdes et Paris. Beaucoup, munis d'une carte tricolore, finissent la guerre dans une liberté presque totale. Ceux qui s’engagent dans la Légion étrangère ont droit à la naturalisation immédiate.

|

| Carte postale militaire (Feldpostkarte), "Campagne de Roumanie" |

A l'automne de 1918, le front d'Orient s'enflamme de nouveau. Malgré la défection de la Bulgarie (29 septembre), puis de la Turquie (30 octobre), les Allemands organisent en bordure du Danube une ligne sur laquelle ils comptent pouvoir opposer une résistance sérieuse à l'invasion de la Roumanie par les Alliés.

Le 10 novembre la Roumanie rentre dans la guerre, pour la seconde fois dans le camp des Alliés, un jour avant l'armistice. Les Allemands se retrouvent ainsi une fois de plus en pays ennemi. Le franchissement du Danube par les Français réussit au cours de la nuit suivante. Mackensen apprend la nouvelle au moment même où un télégramme lui annonce la chute du régime impérial à Berlin et, presque simultanément, l'Armistice de Rethondes. La IXe armée (armée d'occupation de la Roumanie), qui venait d'être renforcée par sept divisions venues d'Ukraine, compte encore 170 000 hommes. Or, l'article 14 de la convention d'armistice prévoit « la cessation immédiate par les troupes allemandes de toutes réquisitions, saisies ou mesures coercitives en vue de se procurer des ressources à destination de l'Allemagne, en Russie et en Roumanie (dans leurs limites du 1er août 1914) ».

La retraite a en fait commencé depuis une bonne semaine déjà, compliquée par la nette détérioration des relations germano-hongroises. Le maréchal Mackensen divise son armée en deux colonnes : l'une s'écoule par la vallée de la Prahova et l'autre par celle de l'Olt. Tous les mouvements se font par la route. Le 12 novembre, le vainqueur de 1916 abandonne Bucarest en liesse. Le 14 novembre, il arrive à Brasov, en Transylvanie, région alors disputée entre les Hongrois et les Roumains. Mais ses soldats traînent ostensiblement les pieds. Berthelot juge inadmissible qu'un grand nombre de régiments soient en train de prendre leurs quartiers d'hiver en Valachie, « gardant toute la région des pétroles qu'ils continuent à exploiter ». Des exactions sont encore commises contre les civils.

C'est seulement dans les derniers jours de novembre que l'évacuation du sol roumain s'exécute « en ordre et plus rapidement », que la remise des services aux autorités roumaines se fait « plus correctement », que les réquisitions cessent et que le matériel déjà emporté est renvoyé.

Le 1er décembre, une réunion a lieu à Cilinesti entre les représentants du commandant en chef de l'armée du Danube et les officiers allemands. La remise des armes et l'internement « s'exécuteront dans des formes honorables », estime Mackensen (comme s'il avait le choix et comme s'il avait fait preuve d'autant de patience avec les Roumains au cours des négociations du printemps 1918!). Le même jour, les derniers soldats (non internés) de son armée franchissent les cols des Carpates en direction de la Transylvanie. Au cours de leur passage en Transylvanie, beaucoup de soldats allemands sont désarmés par les gardes nationaux roumains.

Une fois qu'elle a gagné la plaine pannonienne, l'armée de Mackensen se trouve en butte à la haine de la population et des soldats hongrois démobilisés qui rendent l'Allemagne responsable de leur déroute. En exécution des dispositions de l'armistice signé entre les Alliés et l'Autriche-Hongrie à Padoue, elle doit avoir évacué la Hongrie le 19 novembre à 15 heures.

|

| Les troupes allemandes font retraite tout au long de l’été 1918 |

Mais, dès le 15 novembre, le comte Karolyi, chef du gouvernement révolutionnaire hongrois, fait savoir qu'il ne dispose d'aucun moyen de pression sur Mackensen et que le délai sera donc dépassé. Foch se montre intransigeant. En conséquence, le commandant de l'armée d'Orient menace Mackensen, et les Hongrois, soupçonnés de complicité dans l'affaire, d'intervenir lui-même avec ses troupes. Mis en demeure de faire respecter l'armistice sur son territoire, le comte Károlyi ordonne la destruction de certaines voies ferrées pour empêcher les Allemands de rejoindre leur pays, ce qui n'aura pas grand effet. Le 16 décembre, il fait alors arrêter Mackensen avec tout son état-major au passage de son train en gare de Budapest et l'assigne à résidence au château de Fo. Comme le maréchal se montre bien décidé à fausser compagnie à ses gardiens hongrois - il fait envoyer une partie de ses bagages en Allemagne le 30 décembre - et que Kârolyi « ne dispose même pas de 30 hommes sûrs », le général Henrys le fait transférer sous bonne garde au château de Futak, près de Neusatz. Conduit à Salonique, le 10 septembre 1919, il pourra contempler de sa résidence, la Villa des aviateurs, « le grand port de la mer Égée qu'en 1915 et en 1916-1917 il avait promis à ses armées et où il avait rêvé de faire une entrée triomphale ».

A l'exemple de leur ancien chef, des soldats alsaciens et lorrains en retraite avec l'armée allemande sont internés en Hongrie eux aussi. Le 2 décembre 1918, 80 d'entre eux, retenus à Hatszeg, demandent à la mission française à Budapest (dont le chef est un Strasbourgeois, le lieutenant-colonel VI) d'être autorisés à rejoindre l’armée française, Hatszeg se trouvant dans la zone d'action roumaine en Hongrie. Franchet d'Espérey ordonne à Berthelot d'exaucer leur vœu. C'est finalement VI qui est chargé de l’opération, en « raison de l'extrême difficulté des communications en Transylvanie, Roumanie, Bulgarie, et la longueur de cet itinéraire ». On ignore si le trajet s'est effectué par l'Autriche et l’Allemagne ou par la Croatie, l'Italie et Marseille.

Par la suite, tous les Alsaciens-Lorrains de Hongrie sont réunis dans un camp unique par les soins du gouvernement Kârolyi « en attendant qu'une décision de principe soit prise à leur sujet ».

Brasov est l'un des grands lieux de concentration, avec 4000 prisonniers allemands : 8 officiers et 400 soldats alsaciens et lorrains y sont détenus au début de décembre. Ils sont, tout comme les Polonais, séparés des autres captifs. Peut-être des Alsaciens-Lorrains figurent-ils parmi les 200 prisonniers envoyés dans la deuxième quinzaine de décembre à Constantinople sous occupation alliée, où ils sont employés comme travailleurs du port ? car il n'en reste plus que 80 environ lors que la Société des Alsaciens-Lorrains de Bucarest arrive sur les lieux. Cet organisme fonctionne sur le même modèle que la Commission des Alsaciens-Lorrains qui, tout au long de la guerre, a opéré en France pour trier les déserteurs et les prisonniers.

Des Alsaciens de l'armée française et des officiers germanophones tentent de débusquer les Allemands qui se prétendent Alsaciens ou Lorrains, en leur faisant décrire leur village, en leur posant des questions sur les habitants, le curé, le facteur, en étudiant leurs expressions dialectales. Afin d'établir indubitablement la nationalité des individus rencontrés, le président de la Société, M. Jung, télégraphie régulièrement en Alsace pour obtenir des renseignements. Le 7 janvier 1919, il demande ainsi à la mairie de Mulhouse des précisions sur la nationalité du père du soldat Michel Meyer, né en septembre 1896.

|

| Voyage de M. Albert Thomas et du général Berthelot sur le front roumain, mai 1917. ©ECPAD |

Ces prisonniers sont les auteurs d'une lettre au général Berthelot, qui s'est arrêté à Brasov le 2 janvier 1919 au cours de sa tournée triomphale en Transylvanie. Ils adressent au représentant de « cette chère France, leur mère patrie, les remerciements les plus chaleureux de se savoir à nouveau reliés au sein d'une patrie tant regrettée par leurs parents dont les sentiments n'ont jamais cessé de battre dans leurs cœurs toujours renouvelés par les paroles d'espoir prononcer comme une prière à nous ». Ils remercient le peuple français, dont l'héroïsme a permis la victoire, réalisation de leur rêve et ils se disent prêts, si besoin était, à se mettre au service de la France, « afin de soulager les plaies qui malheureusement ont touchés tant de familles ». Ils demandent au général de hâter leur rapatriement « non pas par égoïsme pour notre vie privée, mais nous avons tous hâte de venir collaborer à cette œuvre qui c'est vu naître dans nos cœurs le jour qui nous annonça notre délivrance ». En attendant ils voudraient voir leur nourriture s'améliorer. Ils ont pu, jusqu'à présent, se débrouiller par leurs propres moyens ; mais leurs ressources pécuniaires s'amenuisent car, détachés de leurs unités, ils ne perçoivent plus aucune solde. Ils voudraient aussi avoir la possibilité d'envoyer et de recevoir du courrier. La lettre est signée : « Un groupe d'Alsaciens-Lorrains à tout jamais Français ».

A la fin de janvier, les autorités françaises dirigent sur le port de Constantza 79 prisonniers de Brasov reconnus comme d'origine française. Un dépôt des prisonniers libérés est créé à Bucarest, caserne Cuza. Il concerne les Français et les Nord-Africains revenus de la captivité allemande, austro-hongroise, bulgare ou ottomane et les Alsaciens-Lorrains. Considéré comme une annexe du gîte d'étapes de la ville, il est commandé par l'un des officiers de l'une des unités françaises logées dans la caserne et fonctionne sous la surveillance du major de la garnison.

A l'arrivée de chaque train en gare du Nord à Bucarest, le chef de poste français fait rechercher les Alsaciens-Lorrains parmi les passagers et les fait conduire au siège du Comité des Alsaciens-Lorrains (à l'Hôtel Oteleseanu puis strada A. Rosetti n° 2). Là, on vérifie leur identité et on établit une fiche de renseignement pour chacun d'eux. A défaut d'une pièce d'identité, cette fiche est fournie au prévôt de la place qui diligente une enquête. Le procès-verbal de l'enquête est ensuite annexé à la fiche et constitue le dossier de l'intéressé. Les sujets douteux sont soumis à une surveillance particulière. Tous prennent ensuite la direction du dépôt où ils doivent passer une visite médicale, précédée d'un épouillage en règle. Ils sont ensuite habillés, s’il y a lieu, « d'une façon propre et convenable ».

Les Alsaciens Lorrains sont pourvus, en principe, par leur Comité. A défaut, c'est l’unité d'accueil (dite « nourricière ») qui les prend en charge. Ils mangent avec les soldats des unités de la caserne, mais, précise l’instruction « en cas de gêne pour cette unité, ils font une cuisine distincte ». Ils couchent sur des nattes et sur de la paille mais disposent de couvertures. Les Alsaciens-Lorrains reconnus comme tels par la Société sont « considérés comme soldats français ».

Les Alsaciens-Lorrains voyagent souvent en compagnie d'ex-prisonniers nord-africains de l'armée française. Ils séjournent d'abord à Giurgiu, sur le Danube, où Berthelot recommande au colonel Boblet, chef du détachement français, de leur assurer les meilleures conditions de vie possibles. Embarquent ainsi le 7 décembre : 65 Algériens et 44 Alsaciens-Lorrains ; le 12 : 78 Algériens et 40 Alsaciens-Lorrains et le 16 : 52 Alsaciens-Lorrains et 25 Algériens. A l'arrivée à Marseille, ils sont remis à la gendarmerie, avec leur dossier. L’armée du Danube prend aussi en charge l'envoi en France de 150 Alsaciens-Lorrains concentrés à Roustchouk (Ruse), sur la rive bulgare du Danube, face à la Roumanie, par le port de Varna sur la mer Noire, puis par Constantinople et Salonique. Ces anciens soldats demandent s'ils ne pourraient pas toucher la ration française et non la ration des prisonniers (ce qui, en bonne logique, devrait effectivement découler de leur statut).

Le voyage du retour ne va pas sans poser un certain nombre de difficultés. Ainsi, les Italiens et les Serbes se disputent le port de Fiume (Rijeka), qui constitue une escale idéale. Au printemps 1919, il est possible d'y faire relâche. 10 Alsaciens-Lorrains y parviennent le 19 mars avec un ordre de route du commandement des étapes de Belgrade et sont dirigés vers le centre de triage de Puget-sur-Argensvia Venise et Vintimille. Mais la situation se dégrade rapidement : « Aucun prisonnier de guerre, appartenant à quelque nationalité que ce soit et provenant des camps de concentration de France, d'Orient ou d'Afrique du Nord ne doit jusqu'à nouvel ordre être dirigé sur Fiume », prescrit le général Foch en juillet 1919. Pour beaucoup d'Alsaciens-Lorrains le premier contact avec la France se fait par Marseille, où se pose de manière cruciale le problème de la langue. C'est ensuite l'acheminement par train vers les villes et villages d'Alsace et de Moselle.

Pourquoi ne pas renvoyer directement les Alsaciens-Lorrains par chemin de fer au départ de la Roumanie ? Tout d'abord parce qu’il n'existe aucune liaison directe avant février, et ensuite elle dure 75 heures. La reine Marie, de retour d'un voyage en France, est l'une des premières à emprunter cette ligne Simplon Orient-Express. Le train passe par Lausanne, Milan, Ljubljana et Belgrade, avant d'entrer en Roumanie par les Portes de Fer. Mais il reste inaccessible aux rapatriables, sauf ceux qui en ont les moyens (mais y en a-t-il ?), car le consulat de France à Bucarest ne leur fournit à titre gracieux que des billets de 3e classe, alors que ce train n'en comporte pas.

Berthelot accorde toutefois des billets gratuits à titre exceptionnel. C'est le cas pour le Haut-Rhinois Georges Casy, ex-traducteur de l'armée allemande à Bucarest, employé ensuite au service d'approvisionnement du Q.G. de l'armée du Danube, qui sollicite son rapatriement en juillet 1919, afin de revoir sa famille à Vincennes et en Alsace après une séparation de sept ans, tout en affichant ses intentions de continuer à travailler pour l'armée. Le Comité des Alsaciens-Lorrains de Bucarest est dissous en avril 1919. Les individus qui se prétendent Alsaciens ou Lorrains, sont soumis alors à l'examen de la légation de France et, s'il y a lieu, à une enquête de gendarmerie. Ceux qui sont reconnus comme d’ascendance française sont munis d'une carte d'identité par les services consulaires.

Le Service général des prisonniers de guerre, qui dépend du sous-secrétariat d'État à la Justice militaire, émet le 7 juillet une demande de renseignement sur les soldats alsaciens et lorrains qui ont appartenu aux armées allemandes de Roumanie et deMacédoine. Aucun des soldats suivants : Hermann Gerst, de Sainte-Marie-aux-Mines (canonnier à la BaU. 18 de l'armée de Macédoine) ; Joseph Lang (du régiment de chasseurs à cheval) ; Albert Hess (du 99. Rgt) ; Max Cuntzmann (de la Fernsprech Abt. 93) et Pierre Diebold (de la Mobil Etappen Kommandantur) ne se trouve dans les camps de prisonniers de guerre, répond en août le service des renseignements de l'armée du Danube. En revanche, Armand Peter, effectivement détenu en Roumanie, est dirigé sur l'inspection des Alsaciens-Lorrains de Colmar.

|

| Affiche française pour le service militaire utilisant le thème de l’Alsace martyrisée par les Allemands |

L’armée du Danube, qui intervient également contre les bolcheviks en Ukraine méridionale, tente, là aussi, d'en rapatrier les Alsaciens-Lorrains. Au début de février, le général d'Anselme, commandant des troupes françaises en Ukraine, signale la présence d’environ 180 d'entre eux à Nikolaïev. Il demande l'envoi de membres de la Société des Alsaciens-Lorrains afin d'effectuer le tri habituel. La Commission allemande d'armistice a donné l'assurance que les Alsaciens-Lorrains partiraient en tête du courant de rapatriement des troupes allemandes de Nikolaïev mais le ministère français de la Guerre invite les autorités de l'armée du Danube à s’en assurer. Un délégué de la Société de Bucarest est envoyé dans la région via Odessa, accompagné d'un officier français chargé de lui faciliter la tâche. Le 13 mars, le général d'Anselme signale le départ de certains Alsaciens-Lorrains pour Odessa « d'où ils sont envoyés par les mêmes moyens que les français rapatriables ». 25 sont partis pour Constantinople le 5 mars. 225 restent en instance de départ. « Leur rapatriement sera terminé vers fin avril ». En revanche, les recherches entreprises pour retrouver le Père Julien Ziegler, aumônier vu pour la dernière fois à Berditchev le 6novembre 1918, demeurent toujours vaines à la fin de mars 1919.

Bucarest est devenu un point de passage pour tous les Allemands qui évacuent la Russie en pleine guerre civile et qui n’ont pu s'échapper ni par la mer Blanche, ni par le Transsibérien. La ville sert aussi de lieu de transit pour les membres de la mission militaire allemande en Turquie du général Liman von Sanders. C’est le cas de l'artilleur Fernand Zeysolff, né à Gertwiller (Bas-Rhin), qui est rentré à pied de Palestine et a failli périr dans l'incendie de son bateau en mer Noire. C'est le cas aussi d'Eugène Muller, né à Goxwiller (Bas-Rhin) en 1884, qui travaillait à la fabrique Saidmann. Il est interrogé par le Comité alsacien-lorrain de Bucarest le 8 décembre 1918 ; il déclare avoir exercé le métier de portier à Strasbourg avant la guerre. Soldat au 32. Res. Rgt, il a été interné en Roumanie à son retour de Turquie. Il est rapatrié le 12décembre par la route Giurgiu-Varna-Marseille. Quelques Alsaciens supplémentaires se trouvent ainsi mêlés aux Allemands qui demeurent encore en Roumanie. Certains de ces Allemands adoptent un comportement fort déplaisant et quittent leurs camps de détention avec une facilité déconcertante. Ainsi le 8 mars 1919, le colonel Saunier, chef d’état-major du général Berthelot, décide de consigner aux militaires français le Salon rouge, établissement de la Calea Victoriei qui a accueilli des officiers allemands en uniforme.

Par ailleurs, ayant constaté que bon nombre de militaires ennemis circulent en ville en tenue et sans escorte et omettent de saluer les militaires alliés, il rappelle que ces derniers ont le devoir de les faire arrêter immédiatement et de les conduire sous bonne garde dans les locaux disciplinaires du 8e R.I.CJ. Les Allemands signalés un mois plus tard comptent sans doute parmi les 1500 soldats en traitement, sortis des hôpitaux, en attente d'être dirigés sur l'Allemagne par les trains qui ont ramené dans leurs foyers des prisonniers roumains.

Un état des effectifs de l'hôpital de Zerlendi signalait en effet, en décembre 1918, la présence de cinq patients alsaciens et lorrains : deux atteints de dysenterie (Arthur Pierre et Joseph Gabriel), deux de typhus (Émile Fritsch et Joseph Stiehler, caporaux)et le dernier de paratyphus (Joseph Kunemann). Plusieurs Alsaciens et Lorrains morts de maladie en Roumanie reposent aujourd’hui au cimetière Bellu de Bucarest, au côté de soldats de l’armée du Danube et de Nord-Africains prisonniers morts en Roumanie. Le carré et le monument français sont régulièrement entretenus.

Après la Grande Guerre, les vétérans alsaciens-lorrains de Roumanie sont parfois intégrés dans des associations d'anciens combattants français, comme Louis Évrard, membre des Poilus d'Orient. Mais ce sont surtout les engagés volontaires dans l'armée française, une petite minorité, qui sont à l'honneur.

Et pourtant, ces victimes du traité de Francfort sont devenues le 28 juin 1919, par le traité de Versailles, des Français de plein droit. Beaucoup ont eu ensuite une carrière dans la réserve de l'armée française. C'est le cas de M., de Dieuze. Décoré de la médaille commémorative de la Grande Guerre grâce à une loi de 1920 et de la croix du combattant en 1930, ce pharmacien, capitaine de réserve en 1935, est rappelé en août 1939, affecté à un bataillon de chasseurs dans la campagne de Norvège, puis à l'hôpital de Turckheim (mai 1940). Fait prisonnier à Neuf-Brisach le 22 juin 1940, il fut libéré comme Lorrain en septembre et expulsé de la zone annexée de fait en décembre 1940. A partir de décembre 1942, il reprit du service dans les Forces françaises libres au Maroc, puis en Algérie Il fut rayé des contrôles le 4 octobre 1944.

Mais pour ceux qui, comme Édouard Voges, étaient trop vieux pour combattre dans l'armée française en 1939-1940, et qui ont même eu la malchance de réendosser l'uniforme allemand dans le cadre du Volksturm en 1944, la République, rancunière, n'a guère eu d'égards. Agé de 102 ans, le dernier vétéran alsacien de la campagne de Roumanie s'est vu refuser la Légion d'honneur par la préfecture du Bas-Rhin lors de la distribution générale du 11 novembre 1995, ne s'est éteint quelques mois plus tard, en 1997.

Professeur d’histoire contemporaine à l’Université de Lorraine à Nancy

POPULAR POSTS / POSTS POPULAIRES

-

L'armée allemande occupe à partir d'octobre 1914, les régions minières, sidérurgiques et textiles du département du Nord de la ...

-

Heavy water is used in certain types of nuclear reactors, where it acts as a neutron moderator to slow down neutrons. The CANDU reactor us...

-

"He who will have the oil will have domination. The nation that will be the owner of this precious fuel will see billions." Fr...

-

On 9 October 1944 , Churchill and Eden met Stalin in the Kremlin, without the Americans, and bargained over how to divide Europe into spher...

-

The modern European gene pool was formed when three ancient populations mixed within the last 7,000 years , Nature journal reports. Blue...